[A Novel Window-Interaction Module Based on W-MSA](https://openreview.net/forum?id=ki4R0z0C4K&referrer=Author Console)

Swin Transformer

ViT 与 Swin Transformer

首先介绍 VIT 和 Swin Transformer 的区别

-

ViT 执行全局注意力机制, 计算了所有 tokens 之间的关系. 这种全局计算导致了与 token 个数二次相关的复杂度

-

Swin Transformer 执行局部窗口自注意力机制, 计算了窗口内所有 tokens 间的关系, 降低了计算复杂度

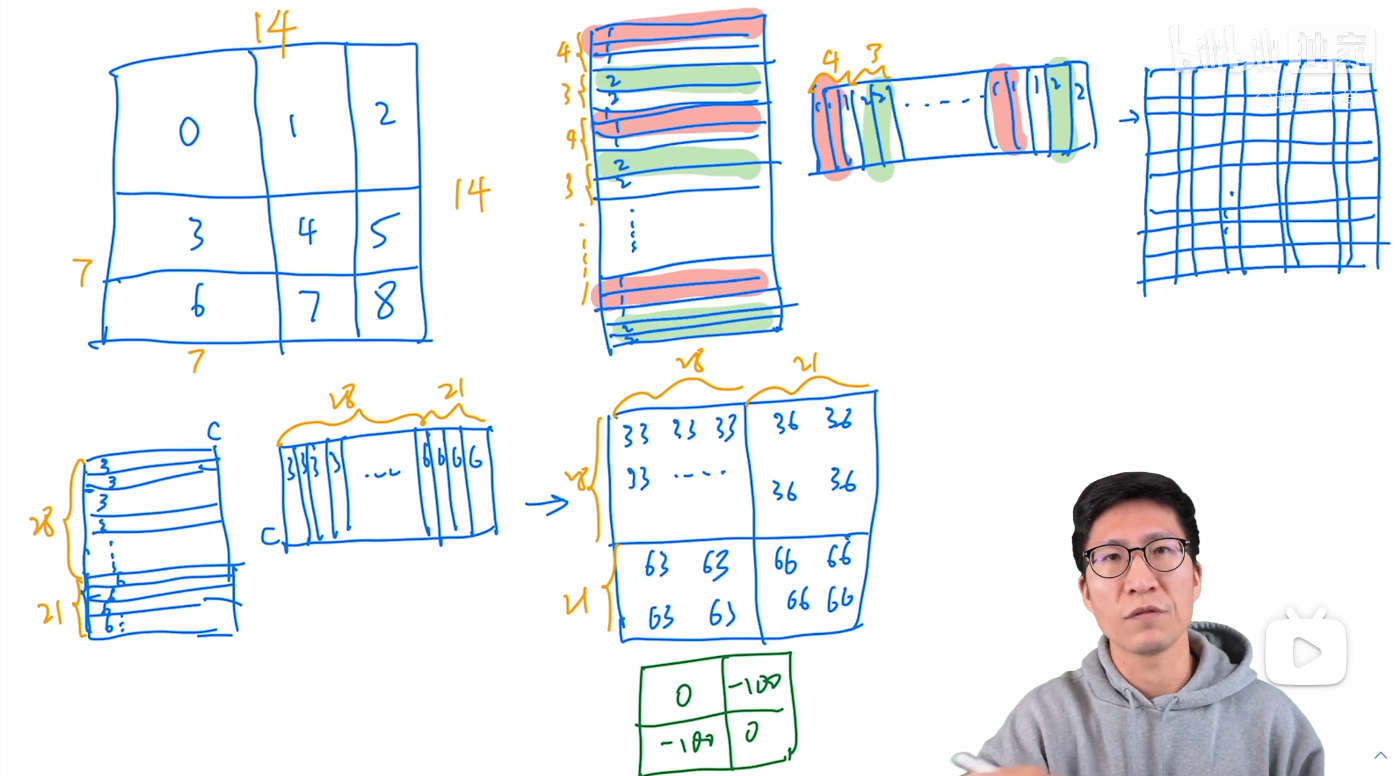

假设一个图像分为 个 patch, 窗口大小为 . 二者的计算复杂度为:

\Omega(W-MSA) = 4hwC^2 + 2M^2hwC

Linear 的参数量为 , 计算量为

(a, b) 与 (b, c) 的矩阵相乘, 计算量为

MSA 内, 生成 QKV 时 , 的维度是 , 的维度是 , 所以这三项的复杂度是 ; 计算注意力矩阵时的复杂度是 ; 忽略 softmax 的计算复杂度, softmax 后乘 , 计算复杂度是 ; 经过变换得到最终输出, 复杂度是 .

W-MSA 内, 生成 QKV 和矩阵变换得到最终输出的计算复杂度与 MSA 一样为 ; 计算窗口自注意力时共有 个窗口, 每个窗口的计算复杂度为 , 注意力矩阵与 相乘, 这部分计算复杂度为 .

值得注意的是, Swin Transformer 的计算复杂度是随着图片大小增加而线性增长的. Swin Transformer 有了类似卷积神经网络那样多尺度的特征, 所以很容易用到下游任务上

Swin Transformer 的循环移位窗口与掩码方法详解

在循环移位中的掩码操作如下, 右图是每个窗口内计算出的 attention map

我之前疑惑的地方在于, 这个掩码是操作的? 为什么移位后就能加掩码了? 在 NLP 里了解了 Attention Mask 后有了更深刻的理解. 我们所说的掩码其实都是在 Attention Matrix 上操作的, 将一个大小相同的掩码矩阵与 Attention Matrix 相加, 掩码矩阵中想要被关注/保留的内容为 0, 不想关注/保留的内容值为一个很小的数, 如 -100. 这样实现了对于无关内容的忽略.

关注完窗口循环移位与掩码操作后, 思考下为什么这里要进行这样的操作? 我们注意到 Swin Transformer 论文的第二张图片, 也就是下面这张图. 可以看到, 没有滑动窗口机制时窗口数量为 4, 如果移位后补 padding, 窗口数量是9, 计算量提升了 2.25 倍. 所以循环移位和掩码的操作目的是为了减少计算量, 用 4 个窗口的计算实现 9 个窗口计算的作用.

为什么不使用全局注意力

Swin 本身就是一个层级的结构, 提取到了多尺度特征, 某一层中应当考虑同一尺度的特征.

考虑到窗口自注意力是在窗口内计算的, 这里是窗口的尺度. 如果使用 self attention 的全局注意力, 那依然存在计算量成平方的问题, 而且这里不能以窗口为单位进行全局注意力的计算注意力, 只是像素层面上的计算, 所以也没有选择.

全局卷积核没有在空间上计算?

是的, 在通道上进行的注意力计算, 算是变相的加参数.

Uformer 的创新点是什么?

在 Decoder 的 Attention 模块上加入了 modulator. 图像退化的方式不同, 为了提高处理各种退化的能力.

modulator 是 形状的可学习张量, 为窗口大小, 每个 modulator 作为一个共享偏置项 (每一层中加到每个窗口上的 modulator 相同, 不同层的 modulator 不同)

多尺度噪声项加入到 feature map 中, 实现随机变化已生成更逼真的图像

有没有试过只用我们自己的模块?

我们的模块是在 SW-MSA 上进行的补足, 所以要和 SW-MSA 一起使用效果会更好. 单独使用效果不会更好

针对多模态大模型的图像信息补足

attention value 小可以说明图像信息的丢失吗?

不能直接说明, 但是可以由此推出图像信息丢失, 作者进一步作实验证明了图像信息在前几层向 text tokens 的转移. 但是这种转移过程存在信息的不完全转化的问题 (就像模型训练那样, 这在大模型中更甚), 图像信息可能在转移过程中丢失或被遗忘.

或者讲, 当前并不能做到完全的信息转移与模态对齐. 其中存在图像信息丢失或遗忘的可能. 我们补足的实验证明了这种可能性.

为什么不在每一层 TransformerBlock 里或者每一层 TransformerBlock 后面加一个类似的模块

- 没卡

- 操作复杂, 不能最大化的利用既有的 LLM

为什么一定是在 LLM Backbone 后面加 PIB?

这里我们受到了 HallE-Switch 这篇文章的影响

如果更换 softmax 是否就不会出现 vision tokens 受到的注意力小的现象?

训练问题

损失函数

使用的 HA-DPO 数据集, 所以使用 DPO 的训练方法

DPO 将SFT 后的模型本身作为奖励模型, 但是参数不更新, policy 模型也是本身, 但是参数更新. DPO 的目的是最大化奖励模型, 使得奖励模型对 chosen 和 rejected 的差值最大, 这样模型可以学到人类偏好.

DPO 的 loss 公式:

以上公式等价于最大化以下部分:

熵, 交叉熵, KL 散度,

熵

熵的意义是事件 的信息量, 越不可能的事件信息量越大, 独立事件的信息量可以叠加

交叉熵

note: 交叉熵有负号, 其他的没有

离散形式, 对于两个离散概率分布 和 , 是真实分布 在事件 上的概率,

连续形式, 分别是真实分布 和 模型预测分布 的概率密度函数:

性质:

-

非负性

-

非对称性

-

与 KL 散度的关系: 交叉熵可以看做 KL 散度加上真实分布 的分布, 即:

KL 散度

KL 散度 (Kullback-Leibler Divergence) 用于度量两个分布间的相似性

离散形式, 其中 和 分别是分布 和 在事件 上的概率

连续形式, 其中 和 分别是分布 和 的概率密度函数:

KL 散度的性质:

- 非负性, KL 散度总是非负的

- 不对称性,

- 非度量性, 不是严格意义的距离度量函数

KL 散度与交叉熵的关系

其中 是 分布 的熵, 是两个分布的交叉熵.

需要注意, 熵是一个常量, 也就是说 KL 散度和交叉熵在特定条件下等价. 为什么可以使用交叉熵作为损失函数? 因为训练数据的熵是固定的, 所以最小化交叉熵等价于最小化 KL 散度, 目的是让模型处理后的数据更接近真实数据分布

Prompt